jeudi 22 octobre 2009

L'Alfa Romeo Giulia

L'Alfa Romeo Giulia est une berline sportive produite par Alfa Romeo entre 1962 et 1977.

L'Alfa Romeo Giulia est une berline sportive produite par Alfa Romeo entre 1962 et 1977.Alfa fut le premier fabricant à mettre un moteur puissant dans un véhicule de production courante. La Giulia pesait environ 1.000 kg. Elle était équipée d'un moteur 1,6 litre à 75 kW avec une transmission manuelle à 5 rapports.

Sa vitesse maximale était de 170 km/h, ce qui était une vraie référence au début des années 1960 et cette voiture est restée une des plus rapides et sûres à la fin des années 1970.

Elle atteignait les 100 km/h départ arrêté en environ 12 secondes.

Son style était très simple mais très détaillé. Le moteur, l'habitacle et le coffre étaient carrés tous les trois. Cependant, la calandre, les lignes du toit et les détails du capot et du coffre unifiaient le design. Cette voiture disposait surtout d'un coefficient de pénétration dans l'air (Cx) particulièrement bas, bien inférieur par exemple à celui d'une Porsche 911 de la même époque. Le Centre Style Alfa Roméo disait que son design avait été taillé par le vent.

Son style était très simple mais très détaillé. Le moteur, l'habitacle et le coffre étaient carrés tous les trois. Cependant, la calandre, les lignes du toit et les détails du capot et du coffre unifiaient le design. Cette voiture disposait surtout d'un coefficient de pénétration dans l'air (Cx) particulièrement bas, bien inférieur par exemple à celui d'une Porsche 911 de la même époque. Le Centre Style Alfa Roméo disait que son design avait été taillé par le vent. L'Alfa Roméo Giulia a été créée pour assurer le remplacement de l'Alfa Romeo Giulietta, la Giulia reprenait d'ailleurs le même schéma mécanique mais sur une base technique entièrement nouvelle.

L'Alfa Roméo Giulia a été créée pour assurer le remplacement de l'Alfa Romeo Giulietta, la Giulia reprenait d'ailleurs le même schéma mécanique mais sur une base technique entièrement nouvelle.Belle, puissante et bourrée de caractère, la Giulia incarne à merveille les "Chevaux de feu" d'Alfa Romeo. Féline et sensuelle, à l'image de la magnifique sonorité de son double arbre, c'est une latine chaleureuse doublée d'un tempérament de sauvageonne. Au cours d'une brillante carrière de seize années, la Giulia connaîtra de nombreuses variantes.

En grandissant, Juliette est devenue Julie. Extrapolation de la Giulietta, la Giulia est présentée à la presse sur la piste de Monza en juin 1962 - tout un symbole. L'augmentation de la cylindrée (1570 cm3) fait passer le nouveau cheval de bataille d'Alfa Romeo dans la catégorie des 1,5 /1,6 litre, nouvelle classe moyenne européenne qui illustre l'élévation du niveau de vie.

En grandissant, Juliette est devenue Julie. Extrapolation de la Giulietta, la Giulia est présentée à la presse sur la piste de Monza en juin 1962 - tout un symbole. L'augmentation de la cylindrée (1570 cm3) fait passer le nouveau cheval de bataille d'Alfa Romeo dans la catégorie des 1,5 /1,6 litre, nouvelle classe moyenne européenne qui illustre l'élévation du niveau de vie.A l'instar de sa devancière, la Giulia ne présente en rien le caractère d'une familiale pour père tranquille.

Sa vraie personnalité est celle d'une voiture de sport à quatre portes. Rapportées à la cylindrée, les performances se révèlent exceptionnelles pour une berline de l'époque. Il est vrai que le prix n'est pas ordinaire non plus. Surclassant les Fiat 125 et Peugeot 404 Injection, supérieure à la Lancia 1800 plus chère, elle ne trouve qu'une vraie rivale dans sa catégorie. Il s'agit de la BMW 1600 TI au potentiel très voisin, mais dont l'existence sera éphémère.

Sa vraie personnalité est celle d'une voiture de sport à quatre portes. Rapportées à la cylindrée, les performances se révèlent exceptionnelles pour une berline de l'époque. Il est vrai que le prix n'est pas ordinaire non plus. Surclassant les Fiat 125 et Peugeot 404 Injection, supérieure à la Lancia 1800 plus chère, elle ne trouve qu'une vraie rivale dans sa catégorie. Il s'agit de la BMW 1600 TI au potentiel très voisin, mais dont l'existence sera éphémère. Il faut se souvenir que la marque bavaroise ne possède pas, dans les années soixante, une image aussi sportive que celle d'Alfa Romeo. Ce n'est qu'à partir de la série 2002 que les BMW dépasseront la Giulia en performances, mais ces voitures se situent alors dans la classe supérieure des deux litres. Par rapport aux modèles de Munich, la Giulia s'avère plus séduisante et plus sensuelle. Elle illustre parfaitement l'idée des " Chevaux de feu ", l'excellent slogan publicitaire tiré du beau film soviétique réalisé en 1962 par le cinéaste arménien Serge Paradjanov.

Il faut se souvenir que la marque bavaroise ne possède pas, dans les années soixante, une image aussi sportive que celle d'Alfa Romeo. Ce n'est qu'à partir de la série 2002 que les BMW dépasseront la Giulia en performances, mais ces voitures se situent alors dans la classe supérieure des deux litres. Par rapport aux modèles de Munich, la Giulia s'avère plus séduisante et plus sensuelle. Elle illustre parfaitement l'idée des " Chevaux de feu ", l'excellent slogan publicitaire tiré du beau film soviétique réalisé en 1962 par le cinéaste arménien Serge Paradjanov. Dans les années soixante et soixante -dix, le statut sociologi -que de la Giulia paraît proche de celui des BMW d'aujour -d'hui. Sa clientèle se recrute notamment chez les jeunes CSP + (cadres, chefs d'entreprise et professions libérales) soucieux de se donner, grâce à sa brillante personnalité, une image dynamique.

Dans les années soixante et soixante -dix, le statut sociologi -que de la Giulia paraît proche de celui des BMW d'aujour -d'hui. Sa clientèle se recrute notamment chez les jeunes CSP + (cadres, chefs d'entreprise et professions libérales) soucieux de se donner, grâce à sa brillante personnalité, une image dynamique.Produite dans la nouvelle usine d'Arese, la Giulia connaîtra un succès qui se prolongera pendant seize ans, sans modifications notables si l'on excepte un partiel mais regrettable lifting en 1974.

Ce destin heureux, la voiture le doit pour une bonne part à sa pièce maîtresse, le légendaire double arbre Alfa en aluminium. Cumulant toutes les qualités que l'on peut espérer d'un quatre cylindres, ce chef d'œuvre mécanique mérite tous les dithyrambes. Donnant à la Giulia des performances très supérieures aux voitures de sa catégorie, et même aux deux litres, il est puissant, pointu et étonnamment souple à la fois. Toujours avec une merveilleuse onctuosité et dans l'inimitable sonorité fauve et ouatée de son échappement…

Ce destin heureux, la voiture le doit pour une bonne part à sa pièce maîtresse, le légendaire double arbre Alfa en aluminium. Cumulant toutes les qualités que l'on peut espérer d'un quatre cylindres, ce chef d'œuvre mécanique mérite tous les dithyrambes. Donnant à la Giulia des performances très supérieures aux voitures de sa catégorie, et même aux deux litres, il est puissant, pointu et étonnamment souple à la fois. Toujours avec une merveilleuse onctuosité et dans l'inimitable sonorité fauve et ouatée de son échappement… Cette mécanique fait de la Giulia une voiture polyvalente, utilisable aussi bien en conduite sportive qu'en usage familial. De plus, il est doué d'un remarquable sens de l'économie, grâce en partie à la cinquième vitesse, privilège rare à cette époque et réservé à des voitures de catégorie supérieure.

Cette mécanique fait de la Giulia une voiture polyvalente, utilisable aussi bien en conduite sportive qu'en usage familial. De plus, il est doué d'un remarquable sens de l'économie, grâce en partie à la cinquième vitesse, privilège rare à cette époque et réservé à des voitures de catégorie supérieure.Mais la Giulia, c'est aussi une extraordinaire silhouette. Son originalité a surpris au moment de son lancement et d'aucuns ne l'ont pas comprise. Œuvre du Centro Stile Alfa Romeo et dotée d'un excellent Cx, elle prouve que les grands carrossiers ne sont pas les seuls à inventer des formes audacieuses. La face avant expressive donne à la Giulia un air farouche et décidé, tandis que l'ample poupe cubique, aux vertus aérodynamiques, présente beaucoup de caractère. Elle sera d'ailleurs reprise sur la Tubolare de Zagato.

Baptisée TI, la première Giulia est encore équipée de freins à tambours qui cèderont rapidement la place à des disques. A l'intérieur, les designers italiens s'en sont donnés à cœur joie, et le tableau de bord de couleur blanc et noir constitue une étonnante pièce d'art décoratif. Représentatif de l'esthétique de son époque et extrêmement daté, il surprend aujourd'hui par son caractère insolite, qui évoque les salons des arts ménagers des sixties. Le levier de vitesses se trouve au volant, lui-même bicolore et en forme de V.

Baptisée TI, la première Giulia est encore équipée de freins à tambours qui cèderont rapidement la place à des disques. A l'intérieur, les designers italiens s'en sont donnés à cœur joie, et le tableau de bord de couleur blanc et noir constitue une étonnante pièce d'art décoratif. Représentatif de l'esthétique de son époque et extrêmement daté, il surprend aujourd'hui par son caractère insolite, qui évoque les salons des arts ménagers des sixties. Le levier de vitesses se trouve au volant, lui-même bicolore et en forme de V. Présentée en avril 1963, soit moins d'un an après le lancement de la Giulia, la TI Super illustre la vitalité de la firme milanaise. Version de la TI destinée à la compétition - avec pour objectif de concurrencer la redoutable Ford Cortina Lotus -, sa production est limitée aux 500 exemplaires nécessaires à l'homologation. L'élévation du taux de compression et deux carburateurs double corps apportent 20 ch supplémentaires, mais une longue liste d'options permet de la préparer pour la course. Dépouillée du superflu, elle gagne cent kilos. S'étant illustrée dans de nombreuses compétitions, elle constitue aujourd'hui la version la plus rare et la plus recherchée de la dynastie Giulia.

Présentée en avril 1963, soit moins d'un an après le lancement de la Giulia, la TI Super illustre la vitalité de la firme milanaise. Version de la TI destinée à la compétition - avec pour objectif de concurrencer la redoutable Ford Cortina Lotus -, sa production est limitée aux 500 exemplaires nécessaires à l'homologation. L'élévation du taux de compression et deux carburateurs double corps apportent 20 ch supplémentaires, mais une longue liste d'options permet de la préparer pour la course. Dépouillée du superflu, elle gagne cent kilos. S'étant illustrée dans de nombreuses compétitions, elle constitue aujourd'hui la version la plus rare et la plus recherchée de la dynastie Giulia. Poursuivant sa carrière jusqu'en 1967, la TI bénéficie de quelques améliorations issues de la TI Super. La Giulia Super, dont l'appellation évoluera en Giulia 1600 Super à partir de 1969, et en Giulia Super 1,6 en 1972, est présentée au Salon de Genève de 1965. Elle constitue sans doute la meilleure des Giulia, car la mieux équipée et la plus homogène. Son moteur à deux carburateurs double corps est plus puissant que celui de la TI et plus souple que celui de la TI Super. Elle offre un nouvel intérieur au luxe discret et de bon goût. Passons rapidement sur la Giulia 1600 S, modèle économique produit pendant deux ans (1969-1970) et destiné au marché italien, dont la puissance est ramenée à 95 ch avec un seul carburateur.

Poursuivant sa carrière jusqu'en 1967, la TI bénéficie de quelques améliorations issues de la TI Super. La Giulia Super, dont l'appellation évoluera en Giulia 1600 Super à partir de 1969, et en Giulia Super 1,6 en 1972, est présentée au Salon de Genève de 1965. Elle constitue sans doute la meilleure des Giulia, car la mieux équipée et la plus homogène. Son moteur à deux carburateurs double corps est plus puissant que celui de la TI et plus souple que celui de la TI Super. Elle offre un nouvel intérieur au luxe discret et de bon goût. Passons rapidement sur la Giulia 1600 S, modèle économique produit pendant deux ans (1969-1970) et destiné au marché italien, dont la puissance est ramenée à 95 ch avec un seul carburateur. Pour répondre aux besoins du marché transalpin fortement taxé, Alfa Romeo se doit de maintenir au catalogue une version équipée du moteur de 1,3 litre. Ainsi à partir de 1964, la Giulia 1300 prend la suite de la Giulietta. Outre sa puissance de 78 ch et sa boîte à quatre vitesses, son aménagement intérieur traité à l'économie et son décor simplifié la singularise de la version 1600. Elle poursuivra sa carrière jusqu'en 1971 comme modèle de bas de gamme, mais entre-temps seront apparues, en 1966, la 1300 TI, puis en 1970, la 1300 Super. Dotées de la boîte à cinq vitesses et de quelques chevaux supplémentaires, elles bénéficieront aussi d'un équipement plus riche.

Pour répondre aux besoins du marché transalpin fortement taxé, Alfa Romeo se doit de maintenir au catalogue une version équipée du moteur de 1,3 litre. Ainsi à partir de 1964, la Giulia 1300 prend la suite de la Giulietta. Outre sa puissance de 78 ch et sa boîte à quatre vitesses, son aménagement intérieur traité à l'économie et son décor simplifié la singularise de la version 1600. Elle poursuivra sa carrière jusqu'en 1971 comme modèle de bas de gamme, mais entre-temps seront apparues, en 1966, la 1300 TI, puis en 1970, la 1300 Super. Dotées de la boîte à cinq vitesses et de quelques chevaux supplémentaires, elles bénéficieront aussi d'un équipement plus riche. Sous prétexte de moderniser la Giulia, Alfa Romeo va abâtardir son design avec la Nuova Super, qui prend la relève en 1974 en versions 1600 et 1300. C'est avec ce plumage décevant que la génération Giulia s'éteint en 1977, après qu'environ 550 000 voitures ont été produites, tous types confondus. Elle ne sera jamais remplacée dans le cœur des Alfistes, car la nouvelle Giulietta lancée en 1978 ne convaincra pas. Avant de disparaître, la Nuova Super aura donné à la Giulia sa version diesel ! Les 55 ch SAE tirés du Perkins de 1760 cm3 propulse difficilement la voiture à 138 km/h, le comble de l'indignité pour une Giulia ! Mais le modèle ne sera jamais exporté.

Sous prétexte de moderniser la Giulia, Alfa Romeo va abâtardir son design avec la Nuova Super, qui prend la relève en 1974 en versions 1600 et 1300. C'est avec ce plumage décevant que la génération Giulia s'éteint en 1977, après qu'environ 550 000 voitures ont été produites, tous types confondus. Elle ne sera jamais remplacée dans le cœur des Alfistes, car la nouvelle Giulietta lancée en 1978 ne convaincra pas. Avant de disparaître, la Nuova Super aura donné à la Giulia sa version diesel ! Les 55 ch SAE tirés du Perkins de 1760 cm3 propulse difficilement la voiture à 138 km/h, le comble de l'indignité pour une Giulia ! Mais le modèle ne sera jamais exporté.

mercredi 21 octobre 2009

Esprits criminels

Esprits criminels (Criminal Minds) est une série télévisée américaine, créée par Jeff Davis et diffusée depuis le 22 septembre 2005 sur le réseau CBS.

Esprits criminels (Criminal Minds) est une série télévisée américaine, créée par Jeff Davis et diffusée depuis le 22 septembre 2005 sur le réseau CBS.En France, la série est diffusée depuis le 28 juin 2006 sur TF1.

Cette série suit les enquêtes d'une unité spéciale du FBI : Le Département des Sciences du Comportement. Chaque membre de cette équipe de profilers a sa spécialité.

Ensemble, ils tentent de percer les pensées des tueurs en série et de décrypter leurs modes opératoires pour anticiper leurs actes et empêcher qu’ils fassent de nouvelles victimes. De leur complémentarité dépend la réussite des enquêtes. Mais ils doivent en permanence veiller à ce que leur travaille n’empiète pas sur leurs capacités de jugement.

Le département des sciences du comportement (BAU, Behavior Analysis Unit en version originale !), situé à Quantico en Virginie, est une division du FBI, menée par l'agent Aaron Hotchner. C'est une équipe de profileurs, amenée à se déplacer dans l'ensemble des États-Unis, chargée d'enquêter localement sur les criminels et les tueurs en série.

Le département des sciences du comportement (BAU, Behavior Analysis Unit en version originale !), situé à Quantico en Virginie, est une division du FBI, menée par l'agent Aaron Hotchner. C'est une équipe de profileurs, amenée à se déplacer dans l'ensemble des États-Unis, chargée d'enquêter localement sur les criminels et les tueurs en série.Esprits criminels a été l'un des plus gros succès de la rentrée 2006 aux Etats-Unis pour CBS. Dès son lancement en septembre, le premier épisode a rassemblé 19,6 millions de téléspectateurs. Depuis, la série attire en moyenne plus de 14 millions d'Américains. La 5éme saisons est en cours de tournage. Chaque épisode est d'une durée de 42 minutes.

Distribution principale :

Distribution principale :* Thomas Gibson (VF : Julien Kramer) : Aaron Hotchner

* Joe Mantegna (VF : Hervé Jolly) : David Rossi (2007-)

* Shemar Moore (VF : David Kruger) : Derek Morgan

* Matthew Gray Gubler (VF : Taric Mehani) : Dr Spencer Reid

* Andrea Joy Cook (VF : Véronique Picciotto) : Jennifer « JJ » Jareau

* Paget Brewster (VF : Marie Zidi) : Emily Prentiss (2006-)

* Kirsten Vangsness (VF : Laëtitia Lefebvre) : Penelope Garcia

Personnages récurrents :

* Meredith Monroe : Haley Hotchner

* Jayne Atkinson : Erin Strauss

* Josh Stewart : William LaMontagne Jr.

* Nicholas Brendon : Kevin Lynch

* Brian Appel : Agent Anderson

* Gonzalo Menendez : Josh Kramer

* Meta Golding : Jordan Todd

David Rossi est le nouveau chef d'équipe qui apparaît dans la saison 3, à partir de l'épisode n°6. Il quitte sa retraite pour remplacer Jason Gideon. Il est rongé par une vieille affaire irrésolue ce qui le pousse à quitter sa retraite.

David Rossi est le nouveau chef d'équipe qui apparaît dans la saison 3, à partir de l'épisode n°6. Il quitte sa retraite pour remplacer Jason Gideon. Il est rongé par une vieille affaire irrésolue ce qui le pousse à quitter sa retraite. Dans l'épisode 3x18, Rossi a révélé qu'il avait été marié trois fois et n'a pas d'enfants.

L'Agent Spécial superviseur du FBI BAU Aaron "Hotch" Hotchner Interprété par Thomas Gibson, Hotch a été autrefois assigné au bureau du FBI à Seattle, Washington. Actuellement, il est le chef de l'équipe BAU. Lui et sa femme sont parents d'un bébé, prénommé Jack. Les tentatives de Hotch de trouver un équilibre entre sa vie de famille et son travail sont un thème récurrent de la série. Après une suspension de deux semaines pour avoir relâché un tueur en série, sous la pression d'Erin Strauss, Hotch a demandé d'être transféré. Sa femme fut ravie de cette décision, jusqu'à ce que l'agent Morgan supplie Hotch de l'aider sur une affaire à Milwaukee. Pendant qu'il préparait son départ du bureau, Garcia lui tendit le dossier et lui mentit en lui disant que son transfert était suspendu et que JJ voulait qu'il ait le dossier. Hotch décida de rester avec le BAU malgré le refus de sa femme. Et lorsqu'il retourna en Virginie, sa femme et son fils étaient partis. A la fin de l'épisode 3x11 "Birthright", alors qu'il quitte le bureau, il reçoit son assignation pour la demande de divorce de sa femme ; il signe la séparation par consentement mutuel à la fin de l'épisode 3x14. Il a un frère de 25 ans Sean qui veut être cuisinier à New York. Son père qui était avocat tout comme lui est décédé d'un infarctus à 47 ans (épisode la voix des sages saison 1). Aaron est né le 1 novembre (1x18 : Crimes à la une).

L'Agent Spécial superviseur du FBI BAU Aaron "Hotch" Hotchner Interprété par Thomas Gibson, Hotch a été autrefois assigné au bureau du FBI à Seattle, Washington. Actuellement, il est le chef de l'équipe BAU. Lui et sa femme sont parents d'un bébé, prénommé Jack. Les tentatives de Hotch de trouver un équilibre entre sa vie de famille et son travail sont un thème récurrent de la série. Après une suspension de deux semaines pour avoir relâché un tueur en série, sous la pression d'Erin Strauss, Hotch a demandé d'être transféré. Sa femme fut ravie de cette décision, jusqu'à ce que l'agent Morgan supplie Hotch de l'aider sur une affaire à Milwaukee. Pendant qu'il préparait son départ du bureau, Garcia lui tendit le dossier et lui mentit en lui disant que son transfert était suspendu et que JJ voulait qu'il ait le dossier. Hotch décida de rester avec le BAU malgré le refus de sa femme. Et lorsqu'il retourna en Virginie, sa femme et son fils étaient partis. A la fin de l'épisode 3x11 "Birthright", alors qu'il quitte le bureau, il reçoit son assignation pour la demande de divorce de sa femme ; il signe la séparation par consentement mutuel à la fin de l'épisode 3x14. Il a un frère de 25 ans Sean qui veut être cuisinier à New York. Son père qui était avocat tout comme lui est décédé d'un infarctus à 47 ans (épisode la voix des sages saison 1). Aaron est né le 1 novembre (1x18 : Crimes à la une). L'agent Spécial du FBI BAU Derek Morgan Interprété par Shemar Moore, Morgan est une personne sûre d'elle et décidée, le fils d'un père noir américain et d'une mère blanche. Il était ceinture noire au judo, il a suivi des cours de self-defense au FBI. Lui et ses deux sœurs (Sarah et Désirée) ont grandi dans un quartier de Chicago. Après la mort de son père, lorsqu'il avait 10 ans, Morgan est tombé dans la délinquance. Il a été pris sous l'aile d'un coordinateur d'un centre pour jeunes délinquants, Carl Buford. Buford a été comme un second père pour Morgan et l'a aidé à poursuivre sa scolarité dans un lycée de football américain, mais il l'a également violé ; un épisode (2x12 : De l'autre côté) est d'ailleurs dédié à cela.

L'agent Spécial du FBI BAU Derek Morgan Interprété par Shemar Moore, Morgan est une personne sûre d'elle et décidée, le fils d'un père noir américain et d'une mère blanche. Il était ceinture noire au judo, il a suivi des cours de self-defense au FBI. Lui et ses deux sœurs (Sarah et Désirée) ont grandi dans un quartier de Chicago. Après la mort de son père, lorsqu'il avait 10 ans, Morgan est tombé dans la délinquance. Il a été pris sous l'aile d'un coordinateur d'un centre pour jeunes délinquants, Carl Buford. Buford a été comme un second père pour Morgan et l'a aidé à poursuivre sa scolarité dans un lycée de football américain, mais il l'a également violé ; un épisode (2x12 : De l'autre côté) est d'ailleurs dédié à cela. L'agent Spécial du FBI BAU Dr. Spencer Reid Interprété par Matthew Gray Gubler, le Docteur Reid est un génie, ayant obtenu le bac à l'âge de 12 ans. Dans son enfance, son père l'a quitté lui et sa mère, n'étant plus capable de gérer la schizophrénie paranoïaque de la mère de Reid. Reid a grandi en apprenant tout ce qu'il pouvait des livres, avec une mère qui lui faisait souvent la lecture. Encore, Reid savait que la façon de vivre de sa mère n'était pas saine. Lorsqu'il a eu 18 ans, il a donc placé sa mère dans un hôpital. Elle est encore là-bas, et Reid a déclaré qu'il lui envoie des lettres tous les jours car il se sent coupable de ne pas lui rendre visite. Reid est également inquiet par le fait que la maladie de sa mère peut être héréditaire. Il a dit une fois à Morgan "Je sais ce que c'est d'avoir peur de son propre esprit". Après avoir été kidnappé par un tueur en série schizophrène, torturé et drogué, Reid a développé un problème d'addiction. Dans la saison 3, il se rend anonymement à une réunion où on apprend qu'il n'est plus dépendant depuis plusieurs mois.

L'agent Spécial du FBI BAU Dr. Spencer Reid Interprété par Matthew Gray Gubler, le Docteur Reid est un génie, ayant obtenu le bac à l'âge de 12 ans. Dans son enfance, son père l'a quitté lui et sa mère, n'étant plus capable de gérer la schizophrénie paranoïaque de la mère de Reid. Reid a grandi en apprenant tout ce qu'il pouvait des livres, avec une mère qui lui faisait souvent la lecture. Encore, Reid savait que la façon de vivre de sa mère n'était pas saine. Lorsqu'il a eu 18 ans, il a donc placé sa mère dans un hôpital. Elle est encore là-bas, et Reid a déclaré qu'il lui envoie des lettres tous les jours car il se sent coupable de ne pas lui rendre visite. Reid est également inquiet par le fait que la maladie de sa mère peut être héréditaire. Il a dit une fois à Morgan "Je sais ce que c'est d'avoir peur de son propre esprit". Après avoir été kidnappé par un tueur en série schizophrène, torturé et drogué, Reid a développé un problème d'addiction. Dans la saison 3, il se rend anonymement à une réunion où on apprend qu'il n'est plus dépendant depuis plusieurs mois. L'agent Spécial du FBI BAU Jennifer "JJ" Jareau Interprétée par Andrea Joy Cook, l'agent Jareau est l'agent de liaison de l'équipe. Elle est également chargée des relations publiques. Elle rencontre William Lamontagne Jr à la Nouvelle-Orléans dans la saison 2. Une saison plus tard on le retrouve à Miami et on y apprend qu'ils ont entretenu une liaison pendant toute une année. Peu de temps après, on apprend que JJ et Will vont être parents (cela s'explique par la grossesse de AJ Cook). A noter que ce personnage n'existe pas dans le pilote de la série.

L'agent Spécial du FBI BAU Jennifer "JJ" Jareau Interprétée par Andrea Joy Cook, l'agent Jareau est l'agent de liaison de l'équipe. Elle est également chargée des relations publiques. Elle rencontre William Lamontagne Jr à la Nouvelle-Orléans dans la saison 2. Une saison plus tard on le retrouve à Miami et on y apprend qu'ils ont entretenu une liaison pendant toute une année. Peu de temps après, on apprend que JJ et Will vont être parents (cela s'explique par la grossesse de AJ Cook). A noter que ce personnage n'existe pas dans le pilote de la série. L'agent Spécial du FBI BAU Emily Prentiss Interprétée par Paget Brewster, Profiler très prometteuse, elle rejoint l'équipe suite à un transfert dû au départ de l'agent Greenaway. Fille d'un ambassadeur, certains membres de l'équipe la soupçonnent d'avoir été pistonnée et de ce fait, de ne pas mériter cette place dans l'unité. Elle parle arabe et russe. Le rôle de sa mère (l'ambassadrice) est joué par Kate Jackson.

L'agent Spécial du FBI BAU Emily Prentiss Interprétée par Paget Brewster, Profiler très prometteuse, elle rejoint l'équipe suite à un transfert dû au départ de l'agent Greenaway. Fille d'un ambassadeur, certains membres de l'équipe la soupçonnent d'avoir été pistonnée et de ce fait, de ne pas mériter cette place dans l'unité. Elle parle arabe et russe. Le rôle de sa mère (l'ambassadrice) est joué par Kate Jackson. L'agent Spécial du FBI BAU Penelope Garcia Interprétée par Kristen Vangsness. Penelope est l'agent surdouée en informatique. Du moment qu'il faut passer par un ordinateur pour obtenir des informations, elle les a. Elle entretient une relation amicale bien particulière avec Morgan. Elle a fait des études de médecine. Elle passe tout près de la mort quand elle se fait tirer dessus à la toute fin de l'épisode 8 de la saison 3. Dans l'épisode suivant, qui porte son prénom en version originale, on apprend que ses parents étaient hippies et qu'ils sont morts dans un accident de voiture (alcool au volant) quand elle avait 18 ans.

L'agent Spécial du FBI BAU Penelope Garcia Interprétée par Kristen Vangsness. Penelope est l'agent surdouée en informatique. Du moment qu'il faut passer par un ordinateur pour obtenir des informations, elle les a. Elle entretient une relation amicale bien particulière avec Morgan. Elle a fait des études de médecine. Elle passe tout près de la mort quand elle se fait tirer dessus à la toute fin de l'épisode 8 de la saison 3. Dans l'épisode suivant, qui porte son prénom en version originale, on apprend que ses parents étaient hippies et qu'ils sont morts dans un accident de voiture (alcool au volant) quand elle avait 18 ans. L'agent Spécial du FBI BAU Elle Greenaway Interprété par Lola Glaudini. Elle intègre l'équipe, lors du pilote de la série. Son père était policier à New York et est décédé quand elle était petite. Elle part, protégée par Hotch, ne supportant plus les risques du métier.

L'agent Spécial du FBI BAU Elle Greenaway Interprété par Lola Glaudini. Elle intègre l'équipe, lors du pilote de la série. Son père était policier à New York et est décédé quand elle était petite. Elle part, protégée par Hotch, ne supportant plus les risques du métier. L'Agent Spécial Superviseur du FBI BAU Jason Gideon Interprété par Mandy Patinkin, Gideon a été le meilleur profiler du BAU. Il a soutenu Morgan et Reid durant leurs cauchemars. Avant la série, on a dit qu'il a fait une "dépression nerveuse" après qu'il eut envoyé six hommes dans un entrepôt piégé. Tous les agents ont été tués, et il a été sévèrement critiqué à propos de cet événement. Gideon est aussi talentueux aux échecs, et il a toujours battu le Dr. Reid. Après une suite de cas émotionnels, Gideon a commencé à se sentir mal. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la suspension de Hotch, pour laquelle Gideon s'est senti responsable. Suite à cette affaire, il a disparu laissant derrière lui une lettre à Reid ainsi que son insigne et son arme.

L'Agent Spécial Superviseur du FBI BAU Jason Gideon Interprété par Mandy Patinkin, Gideon a été le meilleur profiler du BAU. Il a soutenu Morgan et Reid durant leurs cauchemars. Avant la série, on a dit qu'il a fait une "dépression nerveuse" après qu'il eut envoyé six hommes dans un entrepôt piégé. Tous les agents ont été tués, et il a été sévèrement critiqué à propos de cet événement. Gideon est aussi talentueux aux échecs, et il a toujours battu le Dr. Reid. Après une suite de cas émotionnels, Gideon a commencé à se sentir mal. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la suspension de Hotch, pour laquelle Gideon s'est senti responsable. Suite à cette affaire, il a disparu laissant derrière lui une lettre à Reid ainsi que son insigne et son arme.Vous trouverez sur ce lien, plein d'informations importantes sur la série : "Esprits criminels - Série TV"

Eco Pods Architectural Concept

Projet architectural d’anticipation imaginé par le studio d’architecture de Boston Howeler + Yoon en collaboration avec Squared Design Lab, le concept Eco Pods se propose de stimuler à la fois l’économie et l’écologie. L’idée ?

Projet architectural d’anticipation imaginé par le studio d’architecture de Boston Howeler + Yoon en collaboration avec Squared Design Lab, le concept Eco Pods se propose de stimuler à la fois l’économie et l’écologie. L’idée ?Décrit comme une sorte de bio-réacteur à placer dans les coeurs urbains, sa façade est entièrement constituée de modules, qui peuvent être déplacés par des bras en fonction de l’exposition, contenant un substrat de croissance et une certaine variété d’algues pouvant être transformée en carburant. Outre cette utilisation énergétique, sa seule présence dans la ville peu constituer une sorte de poumon, rôle classique des plantes vertes.

Les capsules, appelées "eco-pods", seraient orientées et repositionnées continuellement par des bras robotiques pour optimiser la production d’une algue. Et cette algue servirait à faire du biocarburant. Les designers veulent ainsi informer le grand public du potentiel écologique de ces algues capables de pousser verticalement. Ils proposent de recouvrir un bâtiment de Boston (dont la construction n’est pas finie) de capsules écologiques robotisées pour le transformer en ferme autonome ! Ils espèrent réaliser ce projet sur plusieurs immeubles abandonnés à cause de la crise. Reste à savoir si cela ne sonne pas trop SF aux oreilles du maire …

Les capsules, appelées "eco-pods", seraient orientées et repositionnées continuellement par des bras robotiques pour optimiser la production d’une algue. Et cette algue servirait à faire du biocarburant. Les designers veulent ainsi informer le grand public du potentiel écologique de ces algues capables de pousser verticalement. Ils proposent de recouvrir un bâtiment de Boston (dont la construction n’est pas finie) de capsules écologiques robotisées pour le transformer en ferme autonome ! Ils espèrent réaliser ce projet sur plusieurs immeubles abandonnés à cause de la crise. Reste à savoir si cela ne sonne pas trop SF aux oreilles du maire …

Quand les sauropodes peuplaient la France ...

Deux géologues amateurs ont découvert dans le massif du Jura le plus grand gisement d'empreintes de dinosaures au monde, datant de plus de 150 millions d'années.

Deux géologues amateurs ont découvert dans le massif du Jura le plus grand gisement d'empreintes de dinosaures au monde, datant de plus de 150 millions d'années.C'était là, juste sous leurs pieds, sur un petit sentier de débardage d'une forêt communale, non loin du village de Plagne, dans l'Ain. Pendant des centaines d'années, des hommes ont mis leurs pas dans ceux de dinosaures sans jamais s'en apercevoir. Et puis, un dimanche d'avril 2009, deux chercheurs amateurs ont su voir ce que personne n'avait vu avant eux. Marie-Hélène Marcaud, enseignante à la retraite, et Patrice Landry, géologue, tout deux membres amateurs de la Société des naturalistes d'Oyonnax, ont découvert les plus grandes traces de sauropodes connues : des pas de géants d'environ 1,50 m de circonférence, fossilisés dans le calcaire et vieux de plus de 150 millions d'années. Une découverte considérable qui bouleverse l'image même du monde de la préhistoire européenne. Car sous leurs yeux, ce n'est pas une empreinte mais des dizaines et peut-être même des centaines dont les contours se sont révélés, échelonnés sur au moins 300 mètres de long et 100 mètres de large, témoins du passage d'un véritable troupeau. Soit la plus longue piste mise au jour, puisque la plus importante découverte auparavant au Portugal, près de Fatima, ne mesure "que" 147 mètres.

"Nous en avions la certitude, Marie-Hélène et moi, raconte Patrice Landry. Nous savions que nous allions trouver un jour des traces de dinosaures dans la région. Nous avions déjà participé à la découverte d'empreintes probables sur un chantier de contournement routier à Oyonnax dans les années 90. Mais, à l'époque, les scientifiques ne nous avaient pas suivis. Pendant des années, ensuite, nous avons étudié les cartes géologiques et des photos satellites de la zone et voyagé dans le monde entier pour nous familiariser avec les empreintes de dinosaures, convaincus qu'une autre découverte était possible. Mais son ampleur nous a littéralement soufflés. Si l'on en juge par la taille considérable des empreintes, ces animaux devaient être gigantesques."

Ce n'est pas la première fois que de tels fossiles sont découverts dans le Jura, puisque trois autres sites, dont le célèbre site de Coisia, avaient déjà été répertoriés. "Mais ici, à Plagne, le changement d'échelle est considérable, explique Jean-Michel Mazin, directeur de recherche au laboratoire de paléoenvironnement et paléobiosphère (CNRS/université Claude-Bernard Lyon-I). Nous sommes probablement face au plus grand gisement d'empreintes au monde. Conservées dans la couche calcaire du tithonien, le dernier étage stratigraphique du jurassique supérieur, elles correspondent à des animaux quadrupèdes de 25 mètres de long pesant de 30 à 40 tonnes. Plus exactement des sauropodes, sans doute proches morphologiquement des diplodocus d'Amérique du Nord."

Une formidable découverte rendue possible par un accident géologique unique. "On peut imaginer que ces traces ont longuement séché au soleil avant d'être recouvertes par la mer qui a empilé des dizaines puis des centaines de mètres de sédiments, les protégeant ainsi pendant des millions d'années, assure Patrice Landry. Puis les strates ont été bouleversées lors de la formation du massif du Jura, il y a environ 10 ou 15 millions d'années. Et l'érosion a fait le reste, décapant lentement les couches... L'incroyable est qu'elles ont été préservées à cet endroit."

Passée l'ivresse de la découverte, les scientifiques du CNRS espèrent maintenant pouvoir étudier plus profondément le site et effectuer d'autres sondages avant de commencer des études plus fines, afin de déterminer avec plus de certitude l'espèce de dinosaures qui a laissé ce précieux témoignage. L'histoire préhistorique de Plagne ne fait que commencer.

mardi 20 octobre 2009

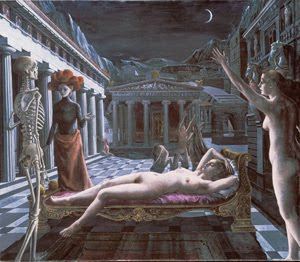

"Les larmes d'Eros" ou L'amour et la mort dans les arts visuels ...

Le Musée Thyssen-Bornemisza de Madrid et la fondation Caja Madrid consacrent à partir du 20 octobre une exposition intitulée "les larmes d’Eros", avec pour ambition de traiter le "sujet le plus universel au monde par le biais des mythes et des icônes érotiques".

Le Musée Thyssen-Bornemisza de Madrid et la fondation Caja Madrid consacrent à partir du 20 octobre une exposition intitulée "les larmes d’Eros", avec pour ambition de traiter le "sujet le plus universel au monde par le biais des mythes et des icônes érotiques".Cette exposition composée d’environ 120 pièces (peintures, sculptures, photographies et vidéos) les différents mythes qui structurent notre vision de l’érotisme (naissance de Vénus, Eve et le serpent, Andromède enchaînée…) représentés par les grands maîtres anciens comme par les contemporains.

"Nous cherchons à attirer tous les publics à cette exposition qui peut être comprise et appréciée par un spectateur privé de toute explication car tout le monde connaît les mythes qui ont été choisis", a expliqué lundi le commissaire de l’exposition et directeur artistique du musée Thyssen, Guillermo Solana.

"Il s’agit d’établir un dialogue entre les grand maîtres anciens et les artistes contemporains, particulièrement ceux du 19e siècle qui ont révisé en les érotisant nombre de mythes chrétiens et gréco-latins", ajoute M. Solana.

La première partie évoque la relation entre la douleur et le plaisir à travers des thèmes de la mythologie classique et de la tradition judéo-chrétienne, tels que la naissance de Vénus ou les Tentations de Saint-Antoine ou encore le martyre de Saint-Sébastien.

La première partie évoque la relation entre la douleur et le plaisir à travers des thèmes de la mythologie classique et de la tradition judéo-chrétienne, tels que la naissance de Vénus ou les Tentations de Saint-Antoine ou encore le martyre de Saint-Sébastien.L’exposition qui tire son nom d’un ouvrage dans lequel le Français Georges Bataille aborde l’intime relation entre Eros et Tanatos – la pulsion sexuelle et l’instinct de mort -, frappe par l’éclectisme des oeuvres exposées.

Le visiteur, devenu voyeur, caresse des yeux une Venus sortie des eaux, représentée sous les traits d’une lolita américaine, une Andromède peinte par Gustave Doré illustrant le bondage en passant par un baiser de Dracula par Andy Warhol.

La seconde partie, intitulée Le songe éternel, s'intéresse plus particulièrement au parallélisme souligné par certains artistes tout au long de l'Histoire entre la mort et l'extase amoureuse, à partir de mythes comme ceux d'Apollon et Jacinthe, Vénus et Adonis ou encore le Songe d'Endymion. l'exposition aborde le thème de la mort érotisée, en revisitant par exemple lors du chapitre consacrée à Cléopâtre, la confusion entre agonie et "petite mort".

La seconde partie, intitulée Le songe éternel, s'intéresse plus particulièrement au parallélisme souligné par certains artistes tout au long de l'Histoire entre la mort et l'extase amoureuse, à partir de mythes comme ceux d'Apollon et Jacinthe, Vénus et Adonis ou encore le Songe d'Endymion. l'exposition aborde le thème de la mort érotisée, en revisitant par exemple lors du chapitre consacrée à Cléopâtre, la confusion entre agonie et "petite mort".Cette volonté de dialogue entre artistes du passé et contemporains, montre l’éternelle pertinence de ses mythes, notamment dans l’oeuvre de l’artiste américaine Cindy Sherman qui se change en "femme fatale" en tenant dans une main une tête d’homme, la décapitation étant un symbole antique de castration. Le spectateur comprendra mieux que jamais le sens de l'expression mourir d'amour, car d'une certaine façon certaines idylles amoureuses ne peuvent atteindre leur plénitude que dans l'au-delà.

L’exposition restera ouverte jusqu’au 31 janvier.

dimanche 18 octobre 2009

"Mères et filles"

Que dire de ce film que je me suis empressé évidement d'aller voir.

Que dire de ce film que je me suis empressé évidement d'aller voir."Mères et filles" est un film de femme sur les femmes très nettement féministe mais qui n’entre jamais dans un discours rancunier. Un portrait générationnel convaincant, servi par des actrices magistrales.

"Trois femmes, trois générations. Dans les années 50, Louise a quitté le domicile conjugal alors que ses enfants étaient encore jeunes. Elle n’a plus donné signe de vie. Sa fille Martine est restée dans la petite ville de bord de mer où elle est devenue médecin. Aujourd’hui Audrey, la fille de Martine, la trentaine indépendante, revient rendre visite à ses parents. Elle va trouver par hasard un cahier ayant appartenu à sa grand-mère, un journal qui pourrait enfin expliquer son départ. Éclaircira-t-il les non-dits qui altèrent depuis toujours les relations au sein de la famille ? Audrey y trouvera-t-elle les réponses aux questions qu’elle se pose sur son propre avenir ?"

Impossible de désigner le personnage principal du film même si toute l'histoire tourne autour de Louise, la grand mère trop indépendante ( pour son époque !). Comme le titre est au pluriel ... les héroïnes sont multiples. Car il s’agit bien d’héroïnes au sens littéral du terme : chacune d’elle s’est battue pour se créer sa place, exister dans la société, aux yeux des autres et assumer leurs envies et leur personnalité. Un combat, un leitmotiv qu’expose Julie Lopes-Curval, dans son troisième long-métrage après "Bord de mer" et "Toi et moi".

Pour incarner des femmes aussi combatives, le choix des actrices s’avère crucial et demande des personnalités fortes qui soient néanmoins capables de ne pas annihiler le personnage. Marina Hands se révèle particulièrement convaincante. Le personnage qu’elle interprète dans "Mères et filles" est le prolongement moderne de ses précédents films et notamment "Lady Chatterley" ; De retour en vacances en famille, elle plonge dans son passé familial et découvre, fascinée autant qu’inquiète, la vie, moins lisse qu’elle ne le pensait, des femmes des générations précédentes. Sa mère, incarnée par Catherine Deneuve impressionnante et dont le jeu est toujours aussi parfait (en revanche ... les ravages de la chirurgie soi-disant esthétique commence à se remarquer beaucoup !) , incarne un personnage riche et complexe, rongé par une histoire lourde à porter. L’actrice, toujours aussi charismatique à mon goût, illumine chacune de ses scènes, avec une froideur qui masque une fragilité certaine de la femme qu’elle personnifie.

La relation entre Marina Hands et Catherine Deneuve est le fil directeur du film qui permet également de comprendre l’histoire de Louise (excellente Marie-Josée Croze) la grand-mère disparue sans laisser de traces, il y a cinquante ans. On voit ce personnage à travers les flash backs fantasmés du personnage de Marina Hands. Ces retours en arrière se font sans qu’une différence esthétique ne soit clairement identifiable (on évite les tons sépias et le noir et blanc), les temps passés et présents s’entremêlent et, progressivement, se retrouvent pour révéler la vérité.

Mais, si les femmes sont au cœur de l’intrigue, il ne faut pas nier l’importance du mari de Catherine Deneuve qui crée la jonction entre la mère et la fille et entre la mère et la grand-mère absente. Michel Duchaussoy apporte une douceur salvatrice face aux tempéraments exacerbés des héroïnes. Les hommes et les femmes se font souffrir à parts égales et le scénario de Julie Lopes-Curval a l’intelligence de rappeler les évolutions des mœurs en fonction des époques - ce qui évite tout raccourci féministe un peu simpliste et forcément caricatural.

"Mères et filles" est donc un long-métrage qui s’apprécie pour ses actrices particulièrement talentueuses et pour sa réalisatrice, pleine de finesse, qui donne à voir une œuvre à la fois légère et plein de réflexion avec une fin surprenante ... Un film à aller voir donc !

samedi 17 octobre 2009

Les araignées et leurs toiles !

L'araignée fait partie de la classe des Arachnides qui regroupe également les scorpions, les faucheux et les acariens (Tique par exemple).

L'araignée fait partie de la classe des Arachnides qui regroupe également les scorpions, les faucheux et les acariens (Tique par exemple).Sur les 35 000 espèces d'araignées répertoriées, 30% ont un poison douloureux pour l'homme et une dizaine d'espèces sont véritablement dangereuses.

L'araignée est un arachnide typique: un corps en deux parties, 8 pattes articulées, une paire de chélicères, une paire de pédipalpes et plusieurs yeux simples. Les gisements ont montré la présence de systèmes à filer la soie et de pinces à poison chez des araignées fossiles du Dévonien inférieur. Cela indique que le mode de vie de l'araignée est resté quasiment inchangé depuis près de 400 millions d'années.

Une toile d’araignée est un des types de pièges en soie que fabriquent les araignées pour capturer leurs proies. Si toutes les araignées fabriquent de la soie, toutes ne tissent pas de toile. Ce fil de soie (non gluant chez certaines espèces comme la tégénaire des caves) est à la fois un support chimique (de phéromones déposées par le mâle, ou la femelle, ou les petits) et un vecteur vibratoire.

Une toile d’araignée est un des types de pièges en soie que fabriquent les araignées pour capturer leurs proies. Si toutes les araignées fabriquent de la soie, toutes ne tissent pas de toile. Ce fil de soie (non gluant chez certaines espèces comme la tégénaire des caves) est à la fois un support chimique (de phéromones déposées par le mâle, ou la femelle, ou les petits) et un vecteur vibratoire.On considère que l’usage initial de la soie était la fabrication du cocon pour protéger les œufs car les araignées considérées comme primitives ne tissent pas de toile.

Beaucoup d’araignées d’espèces fileuses femelles (genre Tegenaria notamment) laissent derrière elle un fil enduit de phéromone qui est presque systématiquement suivi par les mâles. (chez les araignées vagabondes, des signaux visuels remplacent ces signaux hormonaux olfactifs).

Le fil transmet aussi très bien les vibrations. Ils alertent ainsi l’araignée sur le fait qu’une proie est tombée dans son piège ou qu’un mâle s’approche. L’araignée peut aussi détecter la position d’une proie immobile en impulsant une vibration à la toile et en analysant l’écho de cette vibration en retour. Chaque espèce produit des signaux particuliers par vibration de l’abdomen ou par vibration produite par les pattes, à la manière d’un doigt qui fait sonner la corde d'une guitare.

Piégée par la toile, enveloppée dans la soie et condamnée à mort, la proie ne peut rien contre l’araignée, l’une des créatures les mieux armées de la nature.

Piégée par la toile, enveloppée dans la soie et condamnée à mort, la proie ne peut rien contre l’araignée, l’une des créatures les mieux armées de la nature.Les toiles d’araignées sont présentes partout dans le monde et dans chaque recoin du jardin ou de la maison.

Les araignées ont colonisé tous les continents sauf l’Antarctique. Un chercheur britannique a calculé que dans son pays, les terres cultivées abritaient plus d’un million d’araignées par hectare.

L’arme essentielle de l’araignée est sa toile et il en existe de multiples formes selon les espèces. Mais, la soie sert aussi à de multiples usages : habitat, chasse, déplacement ou protection des jeunes.

La soie coule sous forme liquide des filières situées au bout de l’abdomen. Tiré par les pattes ou collé à un support distant, le fil durcit sous l’action combinée de l’air et de la traction. A la base, c’est une substance protéique synthétisée et stockée dans les glandes séricigènes.

La soie coule sous forme liquide des filières situées au bout de l’abdomen. Tiré par les pattes ou collé à un support distant, le fil durcit sous l’action combinée de l’air et de la traction. A la base, c’est une substance protéique synthétisée et stockée dans les glandes séricigènes.Il existe jusqu’à neuf différentes sortes de ces glandes. Chacune produit un seul fil doté de propriétés spécifiques.

Certaines araignées, comme les Uloboridés, combinent les fibres afin de produire différents fils de soie. Chaque fil ne peut être utilisé que pour une tâche particulière.

Aucune machine humaine n’est capable de faire un fil aussi mince et aussi résistant. La soie des araignées est plus élastique que le Nylon et plus résistant que l’acier.

La soie gluante est d’une élasticité incroyable sous l’effet d’un impact. Elle peut atteindre jusqu’à quatre fois sa longueur au repos. Certaines araignées resserrent les rayons de la toile à l’approche d’une proie pour éviter de l’expédier au loin, comme un trampoline.

La toile de forme géométrique est la plus courante. Une araignée met moins de une heure et demie pour la construire et utilise jusqu’à 30 m de soie.

La toile de forme géométrique est la plus courante. Une araignée met moins de une heure et demie pour la construire et utilise jusqu’à 30 m de soie.La toile est confectionnée, dans la plupart des cas, par la femelle. Les mâles cessent de tisser lorsqu’ils parviennent à l’âge adulte pour aller batifoler, préférant faire l’amour plutôt que la guerre.

Les femelles, elles, ont besoin de protéines des insectes pour produire des œufs et tissent par conséquent des toiles durant toute leur vie.

A l’origine, il y a quelque 400 millions d’années, les araignées se servaient surtout de leur soie pour se confectionner une cachette.

Ensuite, les araignées ont commencé à s’équiper de toiles aériennes quand les insectes se sont équipés d’ailes.

L’araignée se livre à des calculs très complexes chaque fois qu’elle tisse une toile. De quel espace je dispose ? Quel est mon stock de soie ? Quels sont les points d’attache disponibles ?

L’araignée se livre à des calculs très complexes chaque fois qu’elle tisse une toile. De quel espace je dispose ? Quel est mon stock de soie ? Quels sont les points d’attache disponibles ?C’est loin d’être un automate car elle doit s’adapter à chaque fois.

Si les tarentules, les araignées à terrier operculé et quelques autres utilisent encore leur soie pour se mettre essentiellement à l’abri, un bon tiers des 35 000 espèces d’araignées recensées tisse des toiles géométriques.

L’autre tiers confectionne des toiles à entonnoir ou des toiles-chaussettes.

L’argiope, une araignée très fréquente en Europe, réalise des toiles selon une architecture particulière.

L’agencement des fils permet de réfléchir les rayons ultraviolets, connus pour attirer les insectes.La toile se transforme en un véritable miroir aux alouettes. La toile de l’argiope se reconnaît à son zigzag blanc.

L’utilisation la plus connue de la toile est la réalisation d’un piège. Les araignées ne s’engluent pas elles-mêmes car leurs pattes sont recouvertes d’une substance huileuse. De plus, elles prennent soin de se déplacer sur le cadre non gluant des rayons.

L’utilisation la plus connue de la toile est la réalisation d’un piège. Les araignées ne s’engluent pas elles-mêmes car leurs pattes sont recouvertes d’une substance huileuse. De plus, elles prennent soin de se déplacer sur le cadre non gluant des rayons.En effet, les fils peuvent être secs ou mouillés, laineux ou gluants selon l’usage que l’araignée veut en faire.

L’araignée est à l’affût et attend patiemment qu’une proie se laisse piéger.

L’araignée peut être postée au centre de sa toile. C’est le cas de l’argiope. Dès qu’un insecte touche les fils collants, elle fonce dessus et l’enroule avec un autre fil pour que son repas ne s’échappe pas.

Quand l’araignée se poste à proximité de sa toile, un fil d’alarme la reliant au piège lui transmet toute vibration suspecte.

Quand l’araignée se poste à proximité de sa toile, un fil d’alarme la reliant au piège lui transmet toute vibration suspecte.Cependant, la chasse n’est pas facile. En moyenne, une mouche ne reste pas plus de cinq secondes dans une toile géométrique. Les chercheurs estiment que plus de 80% des insectes parviennent à s’échapper.

L’araignée doit donc faire vite et paralyser sa proie grâce à ses chélicères terminés par des crochets inoculateurs de venin.

Elle peut également l’immobiliser en l’enrobant très vite d’une soie spéciale ressemblant à de la gaze.

La plupart des espèces n’oublient jamais de laisser courir derrière elles un fil de soie arrimé, à intervalles réguliers, à un support quelconque.

Si un choc trop brutal ébranle la toile, l’araignée tombe puis remonte rapidement grâce à ce fil de sécurité.

Lorsqu’il prend à une araignée l’envie de voyager, elle grimpe sur un point situé en hauteur et lâche suffisamment de fils pour avoir une chance de prendre le vent et, ainsi, s’élever comme une montgolfière.

Pattes écartées pour mieux être portée, elle peut être entraînée à plus de 4 km d’altitude, et parcourir 300 km.

Ce mode de déplacement est très courant chez les araignées. Selon une étude, environ la moitié des araignées installées dans un champ d’un hectare y sont arrivées par la voie des airs.

Ce mode de déplacement est très courant chez les araignées. Selon une étude, environ la moitié des araignées installées dans un champ d’un hectare y sont arrivées par la voie des airs.Imaginez 1 800 araignées qui débarquent quotidiennement avec leurs parachutes en fil de la Vierge !

Ce moyen de transport, appelé le "ballooning" est également utilisé par les juvéniles pour pouvoir coloniser de nouveaux territoires.

De nombreuses espèces se servent de la soie à la fois comme isolant pour leur terrier et comme piège. L'entonnoir soyeux au fond du terrier est relié à la toile, placée devant l'abri. A la moindre vibration, l'araignée sort pour emporter son butin.

La confection d’un abri est une autre utilisation importante de la toile. Il peut s’agir de simples fils entrecroisés sous une feuille.

Mais, certaines mygales telles que les Cténizidés et les Némésiidés, présentes dans le Sud de la France, sont très ingénieuses.

Elles creusent des terriers dont elles tapissent les parois de soie et ferment l’entrée par un opercule.

Elles creusent des terriers dont elles tapissent les parois de soie et ferment l’entrée par un opercule.Ce clapet s’adapte parfaitement à l’ouverture de la tanière et est mobile comme une trappe car fixé par une charnière de soie.

La soie est utilisée chez toutes les espèces pour tisser le cocon protégeant les œufs.

L’argiope pond ses oeufs dans un cocon de soie. Puis, elle met des bulles d’air entre les fils pour que les petits soient à l’abri du froid.

Elle cache sa progéniture dans les herbes et meurt avant la naissance des petits. Elle ne vit qu’un an.

La plupart des araignées ont une longévité très courte. Mais, beaucoup de mygales peuvent vivre 10 à 20 ans. Chez ces Theraphosidae, une femelle peut engendrer une génération par an, ce qui représente plusieurs milliers de jeunes au terme d’une vie.

La plupart des araignées ont une longévité très courte. Mais, beaucoup de mygales peuvent vivre 10 à 20 ans. Chez ces Theraphosidae, une femelle peut engendrer une génération par an, ce qui représente plusieurs milliers de jeunes au terme d’une vie.La lycose dépose ses œufs au sol puis les emballe dans un cocon. Ensuite, elle l’accroche à ses filières.

Chez certaines araignées, un seul cocon peut contenir plus de 2 000 œufs.

Inscription à :

Articles (Atom)