La fuite manquée de la famille Royale les 20 et 21 juin 1791 est un épisode à première vue mineur, mais en réalité déterminant dans le cours de la Révolution française. Suite à cet évènement, l'idée d'instaurer une république en France est passée de farfelue à crédible.

Le départ de la famille royale de Paris est un projet récurrent depuis le 5 octobre 1789, date à laquelle il a été pour la première fois abordé en conseil. Mais cette fois, la situation décide le Roi Louis XVI à autoriser son entourage et celui de Marie-Antoinette d'Autriche, avec au premier rang Axel de Fersen, de lui soumettre un plan d'évasion minutieusement organisé du palais des Tuileries, où il se sent prisonnier, malgré la bienveillance de La Fayette.

L'objectif consiste à rallier discrètement la place forte de Montmédy, pour y rejoindre le marquis de Bouillé, général en chef des troupes de la Meuse, Sarre et Moselle, co-organisateur du plan d’évasion. Une série de mauvaise application de ce plan transformera cette tentative de reprise en main de la Révolution par le Roi en échec, qui sera particulièrement bien exploité par les partisans de l'instauration d'une république.

L'objectif consiste à rallier discrètement la place forte de Montmédy, pour y rejoindre le marquis de Bouillé, général en chef des troupes de la Meuse, Sarre et Moselle, co-organisateur du plan d’évasion. Une série de mauvaise application de ce plan transformera cette tentative de reprise en main de la Révolution par le Roi en échec, qui sera particulièrement bien exploité par les partisans de l'instauration d'une république.Cela fait de nombreux mois que Louis XVI songe à quitter Paris. Le plan d'évasion était déjà validé mais la crainte d'une guerre civile le retenait. Deux événements vont décider Louis XVI à vouloir reprendre la main par la force :

1. La mort de Mirabeau (2 avril 1791) : "l'orateur du peuple" qui s'est tant battu pour la liberté, pour restreindre les prérogatives royales au profit de l'Assemblée, a toujours prôné une voie moyenne entre la révolution et la monarchie. Or, il sent, depuis les journées des 5 et 6 octobre 1789, que les choses lui échappent. Il appartient à la catégorie des hommes publiques qui tentent de freiner le cours comme les autres membres de la Société des amis de la convention (comme son ami Talleyrand et son rival La Fayette ; c'est de ce club que sera prise la décision de faire passer la fuite de Varennes pour un enlèvement. C'est la fuite de Varennes qui sera à l'origine de la scission entre le club des feuillants opposé au renversement du Roi et le club des jacobins républicains, associés désormais à Robespierre). Or Mirabeau avait, depuis son installation définitive à Paris, installer des relations sécrètes avec la cour. "C'est une grande perte, écrira Fersen, car il travaillait pour eux (la famille royale)".

1. La mort de Mirabeau (2 avril 1791) : "l'orateur du peuple" qui s'est tant battu pour la liberté, pour restreindre les prérogatives royales au profit de l'Assemblée, a toujours prôné une voie moyenne entre la révolution et la monarchie. Or, il sent, depuis les journées des 5 et 6 octobre 1789, que les choses lui échappent. Il appartient à la catégorie des hommes publiques qui tentent de freiner le cours comme les autres membres de la Société des amis de la convention (comme son ami Talleyrand et son rival La Fayette ; c'est de ce club que sera prise la décision de faire passer la fuite de Varennes pour un enlèvement. C'est la fuite de Varennes qui sera à l'origine de la scission entre le club des feuillants opposé au renversement du Roi et le club des jacobins républicains, associés désormais à Robespierre). Or Mirabeau avait, depuis son installation définitive à Paris, installer des relations sécrètes avec la cour. "C'est une grande perte, écrira Fersen, car il travaillait pour eux (la famille royale)". 2. Les "Pâques inconstitu -tionnelles" (18 avril 1791) : Le roi n'a jamais accepté la signature imposée du décret relatif au serment des prêtre à la constitution civile du clergé. Son testament rappelle d'ailleurs qu'il a eu ce regret toute sa vie. Aussi, durant la messe du dimanche des Rameaux célébrée par le cardinal assermenté Montmorency, il s'abstient de communier. Cette réticence fait l'objet d'une communication assez large. Toujours est-il que lorsque le lendemain, lundi 18 avril, Louis et sa famille s’apprêtent à quitter les Tuileries, comme l’année précédente, pour rejoindre Saint-Cloud afin d’y passer la semaine sainte, il en est empêché. Une foule informée de ces intentions, spontanément rassemblée place du carroussel, a immobilisé le carrosse royal. Or la deuxième division de la garde nationale s'est jointe aux manifestants. Pendant deux heures la famille royale sera bloquée tandis que La Fayette, arrivé entre temps avec Bailly, ne parvenait pas à frayer un passage au Roi. C'est à pied que Louis XVI est finalement retourné au palais des Tuileries. Suite à cette épisode, La Fayette démissionna le 21 avril avant de se rétracter aussitôt devant l'insistance de ses officiers et une majorité des sections.

2. Les "Pâques inconstitu -tionnelles" (18 avril 1791) : Le roi n'a jamais accepté la signature imposée du décret relatif au serment des prêtre à la constitution civile du clergé. Son testament rappelle d'ailleurs qu'il a eu ce regret toute sa vie. Aussi, durant la messe du dimanche des Rameaux célébrée par le cardinal assermenté Montmorency, il s'abstient de communier. Cette réticence fait l'objet d'une communication assez large. Toujours est-il que lorsque le lendemain, lundi 18 avril, Louis et sa famille s’apprêtent à quitter les Tuileries, comme l’année précédente, pour rejoindre Saint-Cloud afin d’y passer la semaine sainte, il en est empêché. Une foule informée de ces intentions, spontanément rassemblée place du carroussel, a immobilisé le carrosse royal. Or la deuxième division de la garde nationale s'est jointe aux manifestants. Pendant deux heures la famille royale sera bloquée tandis que La Fayette, arrivé entre temps avec Bailly, ne parvenait pas à frayer un passage au Roi. C'est à pied que Louis XVI est finalement retourné au palais des Tuileries. Suite à cette épisode, La Fayette démissionna le 21 avril avant de se rétracter aussitôt devant l'insistance de ses officiers et une majorité des sections. Les premières traces de préparation de cette évasion date de septembre 1790. Il semble que le plan initiale ait été apporté par l'évêque de Pamiers : "Sortir de sa prison des Tuileries et se retirer dans une place frontière dépendant du commandement de M. de Bouillé. Là, le Roi réunirait des troupes, ainsi que ceux de ses sujets qui lui étaient restés fidèles et chercherait à ramener le reste de son peuple égaré par des factieux". Seulement si ce plan échouait, le recours aux "alliés" c'est à dire l'empereur d'Autriche était envisagé.

Les premières traces de préparation de cette évasion date de septembre 1790. Il semble que le plan initiale ait été apporté par l'évêque de Pamiers : "Sortir de sa prison des Tuileries et se retirer dans une place frontière dépendant du commandement de M. de Bouillé. Là, le Roi réunirait des troupes, ainsi que ceux de ses sujets qui lui étaient restés fidèles et chercherait à ramener le reste de son peuple égaré par des factieux". Seulement si ce plan échouait, le recours aux "alliés" c'est à dire l'empereur d'Autriche était envisagé.En plus de l'évêque de Pamiers susmentionné et du roi, qui reste le cerveau de son "voyage à Montmédy" comme il nomme lui même cette opération, 4 personnages sont chargés de l'organisation :

* Hans Axel de Fersen, "l'intendant",

* le lieutenant général marquis de Bouillé, "le militaire",

* le baron de Breteuil, "le diplomate",

* le comte de Mercy-Argenteau, "l'intermédiaire avec l'empereur".

Dès septembre, l'évêque de Pamiers s'était rendu à Metz rencontrer Bouillé, commandant des troupes de l'Est. Ce dernier eu même l'idée de demander à l'empereur allié du Roi de faire avancer quelques troupes sur la frontière et ainsi demander du renfort des meilleurs régiments. Un courrier de Marie-Antoinette à Mercy-Argenteau

Le principe consistait à se faire passer pour l'équipage de la baronne de Korff, veuve d'un colonel russe qui se rend à Francfort avec deux enfants, une femme, un valet de chambre et trois domestiques. Une berline fut spécifiquement commander.

Le trajet, choisi par Louis pour se rendre à Montmédy, empruntait la route de Châlons-sur-Marne. A Pont-de-Somme-Vesle les hussards de Choiseul suivrait l'équipée jusqu'à Sainte-Menehould où des dragons escorteraient directement la Berline. A la sortie de cette ville, les hussards bloqueraient, durant vingt-heures les éventuels poursuivants. Le Roi pourra regagner ainsi la place forte de Montmédy où l'attend le marquis de Bouillé.

Le trajet, choisi par Louis pour se rendre à Montmédy, empruntait la route de Châlons-sur-Marne. A Pont-de-Somme-Vesle les hussards de Choiseul suivrait l'équipée jusqu'à Sainte-Menehould où des dragons escorteraient directement la Berline. A la sortie de cette ville, les hussards bloqueraient, durant vingt-heures les éventuels poursuivants. Le Roi pourra regagner ainsi la place forte de Montmédy où l'attend le marquis de Bouillé.En réalité, rien ne va se passer ainsi. Selon de nombreux passionnés de cet événement, comme Napoléon Bonaparte (dont un courrier sur le sujet a été exhumé des archives par l'historien André Castelot), le grand responsable de cet échec est Choiseul. Ce dernier n'a pas, d'une part, respecté les directives de Bouillé mais il s'est même permis de désorganiser le plan initiale. Ainsi, il a autorisé des officiers (qui attendait un "trésor" à escorter) à quitter leur poste, en raison du retard du cortège royal. Pour ce faire, il a confié ces instructions au coiffeur de la Reine Léonard, qui les appliqua avec trop de zèle. Sans cela, toujours selon le mot de Napoléon, la face du monde aurait été changée.

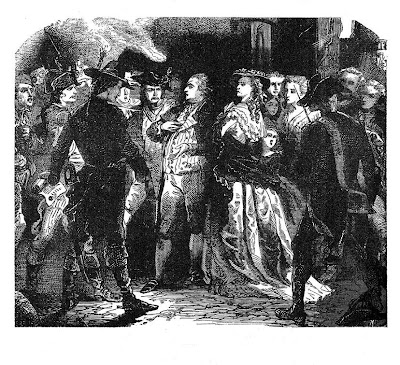

Suite à cette désorganisation et au nombreux retard, les hommes de La Fayette, à la poursuite du convoi, n'aurait pas rencontré Jean-Baptiste Drouet, maître de poste de Sainte-Menehould. Ce dernier s'est souvenu avoir vu, une heure avant, une Berline correspondant à la description. Il s'est souvenu qu'elle se dirigeait vers Varennes. Aussitôt, il pris l'initiative de s'y rendre afin de stopper le convoi, avec l'aide des autorités locales qu'il avait convaincu de faire contrôler scrupuleusement les passeports. Bloqué une partie de la nuit, le roi refusa que la force soit employée (des hussards et une partie de la population était prêt à couvrir son départ. Louis XVI attendait, en vain, le renfort de Boullié, qui aurait du venir. Pendant ce temps, les habitants de Varennes et de nombreuses personnes, venues des environs, alerté par le tocsin, se sont massés à Varennes pour voir le Roi.

Grâce à cette situation tendue, l'aide de camps de La Fayette, Romeuf (autre homme clef de cette arrestaion) eut le temps d'arriver, munis d'un décret de l'Assemblée ordonnant l'arrestation de la famille royal. Possédant la légitimité de la garde nationale et de l'Assemblée, il organisa le retour du Roi à Paris.

Grâce à cette situation tendue, l'aide de camps de La Fayette, Romeuf (autre homme clef de cette arrestaion) eut le temps d'arriver, munis d'un décret de l'Assemblée ordonnant l'arrestation de la famille royal. Possédant la légitimité de la garde nationale et de l'Assemblée, il organisa le retour du Roi à Paris.Fersen, au nom de Mme de Korff, sollicita au ministre Montmorin un laisser-passer qu'il signa en ne soupçonnant rien. La signature du Roi fut moins difficile à obtenir. Voici les identités d’emprunt des membres de l'équipée :

* Louis XVI : M. Durand (intendant de la baronne de Korff).

* Marie-Antoinette d’Autriche : Mme Rochet (gouvernante des enfants de Mme de Korff).

* Marie-Thérèse de France : une des filles de Mme de Korff (elle reste habillée en fille).

* Le Dauphin : autre fille de Mme de Korff (il est vêtu en fille).

* La marquise Louise-Elisabeth de Croÿ de Tourzel, gouvernante des enfants de France : la baronne de Korff.

* Madame Elisabeth (sœur de Louis XVI) : dame de compagnie de la baronne.

* Les trois domestiques étaient Messieurs de Moustier, de Valory et de Malden, gentilshommes (anciens gardes du corps licenciés en 1789). Le roi leur avait demander de se couvrir de "livret de courrier" (afin de devancer les changements de chevaux dans les relais). Or le choix de leur couleur, jaune, ne fut pas des plus judicieux, puisqu'elle était celle de la maison du prince de Condé partis à l’étranger au début de la Révolution et ne pouvait qu’éveiller les soupçons dans l'Argonne où elle était fort connue.

Le 22 décembre 1790, une voiture susceptible de tenir six personnes, robuste et confortable est commandé au carrossier Jean Louis, implanté quai des Quatre-Nations (quai Malaquais aujourd'hui, hôtel Parabère). La caisse et les moulures de cette berline seront peinte en vert et le train et les roues en jaune citron. Elle comportera un attelage de six chevaux. Cette demande de "fourniture" émane de la baronne Anna de Korff et c'est Fersen qui joue les intermédiaire. Durant tout l'hiver, le serra presser son travail. La berline est terminée le 12 mars 1791, mais personne ne vient la chercher... avant le 2 juin.

Le 22 décembre 1790, une voiture susceptible de tenir six personnes, robuste et confortable est commandé au carrossier Jean Louis, implanté quai des Quatre-Nations (quai Malaquais aujourd'hui, hôtel Parabère). La caisse et les moulures de cette berline seront peinte en vert et le train et les roues en jaune citron. Elle comportera un attelage de six chevaux. Cette demande de "fourniture" émane de la baronne Anna de Korff et c'est Fersen qui joue les intermédiaire. Durant tout l'hiver, le serra presser son travail. La berline est terminée le 12 mars 1791, mais personne ne vient la chercher... avant le 2 juin.Il convient à cet égard d’écarter cette idée encore très présente dans l’imagerie populaire : la berline de la famille royale n’était en aucun cas un "abrégé du château de Versailles", mais un véhicule de voyage tout à fait conforme à l’usage pour effectuer un long trajet (cette berline servit d’ailleurs de diligence, assurant le Paris-Dijon, jusqu’en 1795, date à laquelle elle fut détruite dans un incendie). L'historienne spécialiste de Louis XVI, Pierrette Girault de Coursac ose la comparaison suivante : "on peut la qualifier de belle Mercédès mais certainement pas de Rolls-Royce".

C'est à Fersen que revenait l'organisation de la sortie des Tuileries. L'historien Castelot souligne la difficulté de quitter secrètement un palais (qu'il qualifie de caravansérail) où dormaient, sur des couches à même le sol, le nombreux personnels. Les hommes de La Fayette, qui s'était engagé sur sa tête à ce que le roi ne tente pas de s'échapper, étaient vigilants.

C'est à Fersen que revenait l'organisation de la sortie des Tuileries. L'historien Castelot souligne la difficulté de quitter secrètement un palais (qu'il qualifie de caravansérail) où dormaient, sur des couches à même le sol, le nombreux personnels. Les hommes de La Fayette, qui s'était engagé sur sa tête à ce que le roi ne tente pas de s'échapper, étaient vigilants.Pour quitter les Tuileries afin de rejoindre une "citadine" (petite voiture) garée rue des échelles, il faut donc, après avoir procéder à la cérémonie du coucher (réduite mais toujours en vigueur en 91), connaître les mouvements des sentinelles. Vite déguisés, le roi, la reine, la gouvernante accompagnée du dauphin et de madame royale, la marquise et madame Elizabeth quitte le palais en direction de la citadine dont le cocher est Fersen. Ce dernier les emmène ensuite, via la rue du Faubourg-Saint-Martin, à la barrière de la Villette. Il est 1h20. Celle-ci est passée sans problème, étant donné que les responsables de la barrière fêtent le mariage de l'un d'eux. Une fois sorti de la capitale, tout le monde descend pour s'installer dans la Berline qui les attends avec les trois livrets. Fersen peut alors dire ses adieux.

Au-delà même des erreurs d’organisation de cette équipée, l’arrestation du Roi marque véritablement un tournant dans la Révolution. La confiance entre le souverain et son peuple est définiti -vement rompue et surtout ce départ fait partie des chefs d’accusation développés par la Convention en décembre 1792. Or, il convient de souligner que le Roi ne quittait pas le Royaume mais souhaitait gagner une place-forte à la frontière (le projet de constitution de 1791 lui en laissait le droit). Quinze mois après la fin tragique de l’équipée le 21 juin 1791, le roi était déchu de son titre royal avec la proclamation de la République (21 septembre 1792), puis jugé devant la Convention nationale, condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793, sort partagé ultérieurement par Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, et par Madame Élisabeth le 10 mai 1794, sœur du roi, tandis que le jeune dauphin, Louis XVII, mourait de maladie dans des conditions particulièrement atroces, dans sa prison du Temple le 8 juin 1795. Madame royale quant à elle survivra et mourra en exil à Frohsdorf en Autriche le 19 octobre 1851.

Au-delà même des erreurs d’organisation de cette équipée, l’arrestation du Roi marque véritablement un tournant dans la Révolution. La confiance entre le souverain et son peuple est définiti -vement rompue et surtout ce départ fait partie des chefs d’accusation développés par la Convention en décembre 1792. Or, il convient de souligner que le Roi ne quittait pas le Royaume mais souhaitait gagner une place-forte à la frontière (le projet de constitution de 1791 lui en laissait le droit). Quinze mois après la fin tragique de l’équipée le 21 juin 1791, le roi était déchu de son titre royal avec la proclamation de la République (21 septembre 1792), puis jugé devant la Convention nationale, condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793, sort partagé ultérieurement par Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, et par Madame Élisabeth le 10 mai 1794, sœur du roi, tandis que le jeune dauphin, Louis XVII, mourait de maladie dans des conditions particulièrement atroces, dans sa prison du Temple le 8 juin 1795. Madame royale quant à elle survivra et mourra en exil à Frohsdorf en Autriche le 19 octobre 1851. Il est à remarquer que cette arrestation d’un roi en fuite suivie de sa décapitation rappelle étrangement ce qui a été connu par l’Angleterre 140 ans plus tôt avec Charles Ier.

Il est à remarquer que cette arrestation d’un roi en fuite suivie de sa décapitation rappelle étrangement ce qui a été connu par l’Angleterre 140 ans plus tôt avec Charles Ier.Plusieurs participants directs ou indirects ont écrit leurs mémoires. On peut citer celles de François Claude de Bouillé, du Marquis de Choiseul qui aidèrent à la fuite et celles du Comte de Moustier, Valory ainsi que celle de la marquise de Tourzel qui participèrent à la fuite les premiers en tant que Garde du Corps et Mme de Tourzel en tant que Baronne de Korff.

Alexandre Dumas s’est intéressé à la fuite de Varennes lors de l’écriture de son roman La Comtesse de Charny. Il s’est alors abondamment documenté sur le sujet et a refait lui-même le trajet, plus d’un demi-siècle plus tard, reconstituant les lieux, recherchant des témoins visuels et pointant ainsi les imprécisions des historiens. Il relate sa quête dans La Route de Varenne, publié en 1860.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire